觉醒之后:陈独秀生命的最后四年

作者:布思理

图片/排版/校对:循迹小编

全文约7000字,大约需要20分钟。

近日热播的电视剧《觉醒年代》,似乎又掀起了一阵研究新文化运动的热潮。但是对于新文化运动积极的推动者,陈独秀在大革命后的事迹似乎并不为人熟知。

热播剧《觉醒年代》中的陈独秀

尤其是在抗战爆发后,出狱后短短四年时间,就在四川江津县走完了他人生最后的时光。

那么,陈独秀生命的最后四年中到底经历了什么呢?

一、重见天日

1937年8月中旬,南京老虎桥监狱。

一位胡子拉碴却目光如炬的中年人,身穿短裤背心,正坐在被震塌了一角的囚室中悠闲地抽烟看报。他便是新文化运动的主将——陈独秀。

前一晚日机的轰炸震动了整个监狱,陈独秀的两位狱友——也是当局特许的看护人员濮清泉,罗世凡就跑来查看情况。他俩都惊诧于陈独秀的好运,说道:“陈老,你大难不死,必有后福。”

编号为B9523的陈独秀监狱照

几人正打趣时,又来了一位急匆匆的不速之客。他是金陵大学文学系主任陈钟凡,也是陈独秀的门生。见到恩师平安无事,陈钟凡欣喜万分。

他也给被囚禁了四年之久的陈独秀带来了一个好消息:考虑到时局不稳定和陈独秀的现状,胡适,张伯苓等人已经商定联名保释陈独秀出狱,而蒋介石也同意了,但要陈写一份“悔过书”。

陈独秀听的勃然大怒,气的直接把手中的烟都掷在了地上,斩钉截铁地说道:“我宁愿炸死在监狱中,实无过可悔!想让我低头认罪,简直是白天做梦痴心妄想!”他在院子里转了两圈,又意犹未尽似地高声强调:“我陈独秀拒绝人保,附有任何条件,皆非所愿!我要无条件出狱!”

好在陈独秀的朋友们能量够大,这次是曾和他争吵不休的胡适及时伸出了援手。8月20日,胡适驱车前往老虎桥监狱探望陈独秀,亲自给他捎来了一个好消息:“仲甫(陈独秀的字),我找了兆铭,他已同意保释你出来。”

说着,胡适拿出汪精卫的回信,陈独秀忙接过,信上写到:“已商请蒋先生转司法院设法开释陈独秀先生矣。”

陈独秀与胡适的合影

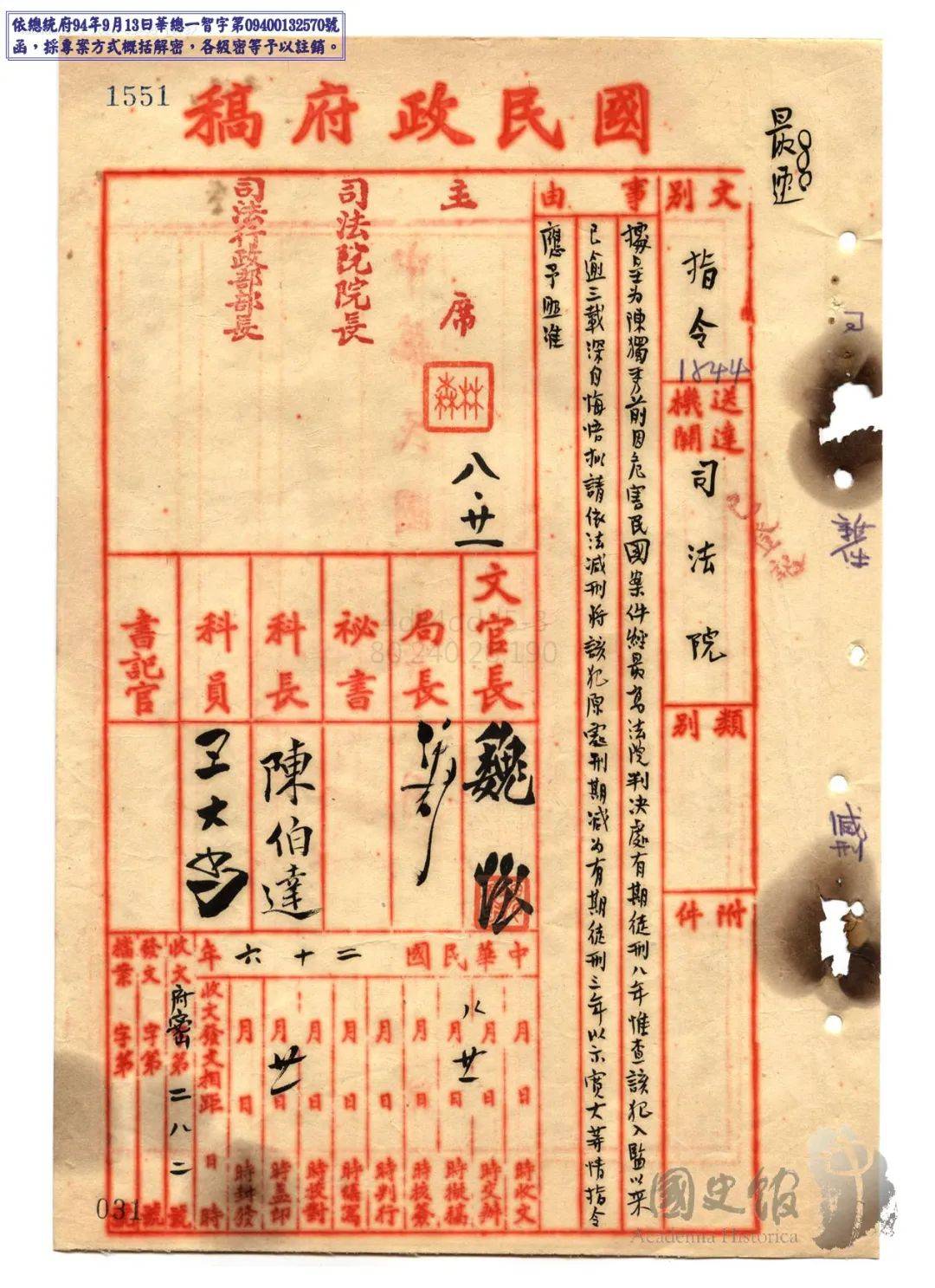

8月21日,国民政府主席林森接到国民政府司法院院长居正“请将陈独秀减刑”的公文。公文说:“该犯入狱以来,已逾三载,近以时局严重,爱国情殷,深知悔悟,似宜宥其既往,藉策将来,据请钧府依法宣告,将该犯陈独秀原处刑期减为执行有期徒刑3年,以示宽大。”

林森知道汪精卫、蒋介石已同意释放陈独秀,也乐得顺水推舟,立刻批准了公文,并令人将指令立即送到司法院办理。

隔日,监狱方面告诉陈独秀,国民政府即司法院已同意将他减刑释放。陈独秀感慨万千,对罗世凡,濮清泉说:“司法院讲我‘深知悔悟’,我心里很不是滋味。”罗世凡笑道:“先不管它,出去再说。”

国民政府司法院关于陈独秀减刑的文件

8月23日中午,国民党调查统计局第三处处长丁默邨到狱中接陈独秀,并希望陈独秀出狱后住到国民党中央党部的招待所(今南京湖南路10号)。

陈独秀心里不悦,说:“不妥,我出狱后,必招社会舆论,不如还我原来面目,做个平民好。”

这时,国立中央研究院总干事、中央大学教授傅斯年来狱中,请陈独秀到他家中,陈独秀连忙答应。丁只好作罢。

上图为:1946年春,蒋介石在傅斯年的陪同下,特地游览了文天祥祠,并在祠中正殿的“万古纲常”的牌匾下合影留念。当时,傅斯年坚持不录用伪职教员,正闹的不可开交,两人在文天祥祠合影,无疑是告诉伪职教员,蒋介石重视民族气节,对背叛国家的人是不会轻饶恕的。

罗世凡、濮清泉两人含泪和陈独秀告别,陈独秀见他们很伤感,眼睛也红了,摆摆手,低头进了车子。罗世凡说:“人出了名就不一样,先生判刑比我们重,出狱却别我们早。”

到了傅家,陈独秀急着看《大公报》发表的短评《陈独秀减刑了》。见报上有“我们欢迎这位老斗士出狱,为他的祖国努力!”陈独秀对傅斯年说:“ 说我爱国可以,说我‘深知悔悟’实难接受。”

二、颠沛流离

出狱时,陈独秀已将近60岁,而且体弱多病。但他那一颗爱国心非但没有因命运的磨难而冷漠,反而更加赤热。

当他看到在日本帝国主义侵略者的铁蹄下,国破家亡、民不聊生的景象时,他的热血沸腾了!就这样,陈独秀开始以自己的所能,为抗日救国奔走呼号。

桀骜不驯的性格,使他难以寻到满意的合作者,如今,在他的政治领域里,除了依旧对立的多方政治势力外,他又多了日本这一入侵公敌。在联合与斗争的矛盾中,此时的他似乎只能做一个为联合抗战奔走的呐喊者了。

1937年,在南京市第一监狱的陈独秀

他对于国民政府,只有在抗日问题上才心存希望,除此之外的任何合作,无疑都是丧失理想、信念、人格的投降。

但蒋介石对他似乎并未丧失信心、破灭希望,他又指派亲信国民党中央秘书长、教育部长朱家骅与陈独秀晤谈,要陈独秀组织一个“新共党”,并答应国民政府在他组织新党时资助10万元组织建设活动经费,同时,在国民参政会上,还为他组织的新党保留五个名额。

这无疑是要拉陈独秀进人国民党的阵营中,共创党国的“和平统一大业” 。

他毕生为民主这一理想与主义奋斗,而当国民党将“国民参政会”这一“民主”形式摆到他的面前并作为拉拢的诱资时,他不禁哑然失笑,看来,国民党把他追求的“全权的国民议会”误解为“国民参政会”了。

他向南京政府关上了一扇大门,没有人不晓得这扇大门的沉重。

在美期间的胡适

1937年9月,胡适赴美为抗战寻求海外支持。到美国后,没有忘记大洋彼岸的陈独秀,考虑到他在中国的处境,不久便为陈独秀联系了一家图书公司,并请他到美国去写自传,这无疑解决了他的生活问题。

陈独秀深知老友的良苦用心,但他也知道,此一去也就预示着他革命生涯的终结,况且值此国难之时,去国远离,无异于临危逃脱。再者,以这般年纪漂洋过海,怕是自传未成,身骨已客逝他乡。

因此他托传话人向胡适表示,托辞说自己生活很简单,不用去美国,且年事已高,也无兴趣再见生人。

他又向美国关上了一扇大门,这扇大门关得令许多人,包括胡适本人也异常费解。

陈独秀的好友包惠僧

可巧陈独秀的朋友,中共一大代表包惠僧力邀陈独秀前往武汉小住一段时间,并表示可以请托湖北省主席何成濬妥善照顾,陈才应允,并在1937年9月9日登上了开往汉口的客轮。

10年前的9月9日,陈独秀因大革命失败而黯然下台,离开了武汉。10年后却以难民的身份回来了,可说是上天开的一个不大不小的玩笑。

陈独秀来到武汉后,曾在武昌华中大学、汉口青年会、武汉大学等处发表演说,同时也写了一些文章,表示了他对抗日战争的态度和看法。

这些演说和文章有《抗日战争之意义》《抗战期中的种种问题》、《从第一个双十节到第二十六个双十节》、《我们要得到怎样的胜利及怎样得到胜利》……

可纵使他不竭余力为抗战奔走呼号,更大的危机还在后面等着他。

三、特务风波

众所周知,陈独秀在大革命后走向了托派道路,另立中央。但这和他在出狱后迟迟不愿动身前往内地有什么关系呢?

原来,陈还要留在南京等待他的托派战友们向他汇报情况,谋求与中共的合作,所以迟迟未动身。

罗汉(1897-1939)

在汉口,陈独秀见到了从延安归来的托派信使罗汉,罗汉给他传达了中共对他的三点要求:“(一)公开放弃并坚决反对托派全部理论与行动,并公开声明同托派组织脱离关系,承认自己过去加入托派的错误。(二)公开表示拥护抗日民族统一战线政策。(三)在实际行动中,表示这种拥护的诚意。”

陈独秀虽然对洛、毛(注:洛甫,毛泽东)电文的口气颇为不满,但从抗日大计言,还是写了一封信给中共中央,具体的意思是他赞同中央的抗战路线,但要他发表声明承认过去的错误这办不到。坐了几年国民党的大牢,又先后给共产党和托派开除过的陈独秀,脾气已经大改了,一贯家长的作风已荡然无存,残存下来的只有自己一点点的自尊心。

于是陈独秀与中共的合作暂时搁置了起来。

陈独秀不愿继续与党中央发生联系,也因路线问题不愿与上海的托派中央继续联系。但他为抗战需要所做的宣讲活动却招惹上了陈绍禹、鲁赤水等人。

1937年11月29日,中国共产党驻莫斯科代表陈绍禹等回到延安

1937年11月底,陈绍禹、鲁赤水从莫斯科回到延安。12月,陈绍禹就在中共中央政治局会议上声嘶力竭地指出:“现在斯大林正在雷厉风行地反对托派,而我们却还要联合托派,那还了得!”“我们和什么人都可以合作抗日,只有托派是个例外。”陈绍禹、鲁赤水等一伙沆瀣一气,高举反对托派的大旗,肆无忌惮地将党内一切反对过他的革命同志统统当作托派分子来打击杀害。

1938年1月,鲁赤水在《解放》周刊第29、30两期发表了他的长文《铲除日寇侦探民族公敌的托洛茨基匪徒》,公开造谣诬蔑“日本给陈独秀的‘托匪中央’每月300元的津贴”,陈独秀是日本鬼子的间谍和中华民族的汉奸。

陈建相也在《评陈独秀的亡国论》中大力批判讽刺陈独秀反对“抗战的八股”其实是反对“基本的国是”,倒也符合陈建相后来的雄辩风格。

陈独秀对此不屑一顾,倒是他的一帮朋友路见不平,拔刀相助,写了一封公开信,为陈独秀声辩。于是王明又在《新华日报》发表短评,迫使陈独秀对汉奸一辞公开辩诬,写了一封公开信寄到延安《新华日报》,《新华日报》不予发表,最后发表在《扫荡报》上,一时搞得沸沸扬扬,酿成事端。

石西民1958年留影

时任《新华日报》采访部主任的石西民事后回忆:“《新华日报》上突然宣布陈独秀是汉奸,引起了社会上有识之士的怀疑和不安。就连张西曼教授这样的靠近我党的著名学者和社会活动家,都对这种武断的做法表示不满……后来周恩来同志在十分困难的局面下,做了大量工作,才减轻了这事件给党造成的损失。”

周恩来所做的工作之一,是多次托人看望陈独秀,劝说陈“不要活动,不要发表文章”。这倒也是符合周恩来的性格的。

于是陈独秀真的沉寂了下来,对此不作分辩,但周恩来并没有公开出面替陈独秀以及托派辩诬,结果以讹传讹、中国托派“与日本特务机关合作,领取日本津贴,从事各种有利于日本侵略者的活动”即汉奸的帽子,一戴便是几十年,一直到1978年中共十一届三中全会以后才被彻底摘掉平反。

四、蛰居江津

在国民党中央政府由武汉迁重庆时,陈独秀曾离开武汉到长沙住过很短一段时间。之后他于1938年5月来到重庆。起初住在李仲公的办事处(李是禁烟委员会主任委员),后又迁住到大十字石板街一个姓黄的人家里。

陈独秀在重庆居住不久,又接受同是逃难来重庆的皖籍名医邓仲纯的建议,于1938年8月3日迁居江津。江津位于重庆的上游,地势较重庆平坦,气候也稍微凉爽,正是一个调养身体的好去处。

可能陈独秀也不会想到,他会在此地度过人生中最后一段时光吧。

不料,陈独秀夫妇来到江津的那天,邓仲纯不在家,其妻闭门谢客。陈独秀和妻子在延年医院门前守候多时,没有结果。陈独秀本想立即返回重庆,但又因为携带行李多件,致使进退为难。

方时简(1877年9月?日-1958年10月27日),字孝远,安徽省桐城县人,宣统二年工科进士,曾留学日本工业学校。

后来幸亏在江津国立第九中学任秘书的安徽人方孝远接待,陈独秀与妻子才住进了一家闷热的小客栈。7日,得到江津东门郭家公馆房东孙茂池的同情和帮助,腾出两间西楼房,使陈独秀夫妇聊以安身。

此时,严重的高血压和胃病折磨着陈独秀。时势艰难,居无定所更是增加了他精神和肉体上的痛苦。

然而,他思想的火花并没有熄灭。他没有搁笔,相继写了《我们为什么而战?》、《“八一三”》、《告日本社会主义者》、《我们不要害怕资本主义》、《我们为什么反对法西斯特》、《国际形势的幻想》等文章。

在短短两个月时间内,他忍受着疾病的折磨,尤其是高血压带来的头晕目眩等不适,仍然以一个“老斗士”的姿态,写下了这些雄文,向世人表明自己的政治态度。

这年冬天,经过邓初的劝说,邓妻才同意将陈独秀夫妇接到黄荆街83号延年医院住下。

朱蕴山(1887—1981),安徽六安人。早年考入安徽巡警学堂参加光复会,进行反清活动,曾参与徐锡麟刺杀安徽巡抚恩铭事件。参与筹建农工党,是民革的主要创始人和领导人之一。

1939年春,朱蕴山等人先后来延年医院拜访陈独秀,劝陈独秀去延安。但陈独秀予以拒绝。他对朱蕴山说,党中央里没有他可靠的人了,大钊死了,延年死了,他也落后了。“ 他们开会,我怎么办呢?”陈独秀还说,他不能被别人牵着鼻子走,弄得无结果而散。

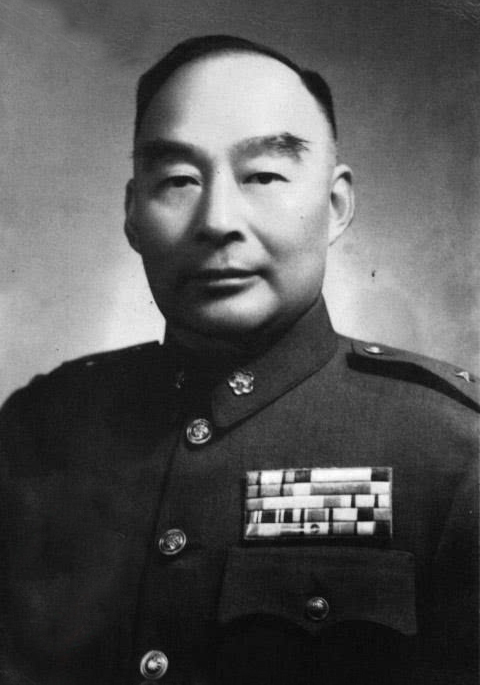

也是在这年春天,蒋介石根据已经投奔国民党的张国焘的建议,指派胡宗南和戴笠带上礼物去江津访问陈独秀,企图从他嘴里搜集到对国民党有利的言论,以作反共宣传。

为了取得陈独秀的好感,胡宗南和戴笠临行前,还特意找到1938年3月16日的《大公报》,因为那面上登载有段锡朋等9人因鲁赤水诬蔑陈独秀为日本间谍而为陈独秀辩护的声明。

陈独秀接待了这两个不速之客。当得知他们是奉蒋介石之命而来后,陈独秀表示自已是逃难入川,更不曾有任何政治活动。

胡宗南(1896年5月12日-1962年2月14日)

胡宗南一面向陈独秀出示他们带去的《大公报》,一面挑拨说:“ 受到人身攻击一事,大家不平则鸣。傅汝霖、段锡朋诸先生是陈老的学生,忘年之交的朋友,诸先生为陈老恢复名誉的辩护启事,乃国人之公论,民心之所向。今天特来求教,请陈老谈谈对国事的看法。值兹二次大战爆发,德军席卷欧陆,眼看苏俄处于极不利之局。国内国共问题,由分而合,由合而斗,大战当前,如国策不能贯彻,前途实堪隐忧。为今之计,陈老意下如何?”

陈独秀沉思良久,然后慢条斯理地说:“ 蒋先生的抗战决策,是符合国人愿望的。弱国强敌,速胜困难,只要举国上下,团结一致,则任何难关都可渡过。延安坐井观天,谬论横生。我本人多遭诬蔑,幸公道在人心,先生等所示剪报启事一则,足可证明。列名为我辩者,乃国内知名人士,有国民党的,有非国民党的,有以教育家而闻名的。我原打算向法院起诉,因见代(我)鸣不平的公启,乃作罢。先生等对我关注,深致谢意。本人孤陋寡闻,更不愿公开发表言论,致引起喋喋不休之争。务请两君对今日晤谈,切勿见之报刊,此乃惟一的要求。言及世界大状,大不利于苏,殊出意料。斯大林之强权政治,初败于希(特勒)、墨(索里尼)的极权政治,苏联好比烂冬瓜,前途将不可收拾。苏败,则延安决无前途,此大势所趋,非人力所能改变。请转告蒋先生好自为之。”

一天,陈独秀在旧书摊上发现了一本杨鲁丞谈《皇清经解》的手稿,出钱买下。一次在城内大什字茶馆和邓尚印、邓燮康等人喝茶闲谈时,又提及此事。

邓等人告诉他,杨鲁丞就是江津人,是前清拔贡,在江津很有名望。陈独秀说:“我花了两天时间,反复看了几遍,觉得写得不错,有价值。”邓燮康又告诉陈独秀,当年号称“经史大家”的章太炎来川时,杨鲁丞曾把手稿拿去请教章太炎,但章不欣赏他的作品,批了“ 杂乱无章”几个字,气得杨鲁丞书没写完就一命呜呼。

江津陈独秀旧居位于重庆市江津区五举乡鹤山坪,旧居始建于1864,原为清乾隆年间进士杨鲁丞的古宅

陈独秀说:“ 杂乱无章没关系,只要稍加整理,就会有理有章了。”接着,他又详细打听了杨鲁丞的出生、经历、后代和住址等情况,有心为其整理手稿。此事传到杨家,杨鲁丞的后人杨庆余便邀请陈独秀前来居住,“并请陈独秀帮助整理校正祖父的遗著”。

陈独秀在石墙院期间,用了一年多时间,校正整理出杨鲁丞的一些遗著,其中一本叫《杨鲁丞先生谈<皇清经解>手稿》,一本叫《杨鲁丞先生遗作六种》。

其实,陈独秀对整理杨氏著作并无很大兴趣,主要是借石墙院这一僻静处来整理他自己的著作手稿。

这里便是陈独秀流亡生涯的最后一个驿站了。

五、星辰陨落

陈独秀长年患有肠胃病,加上他为革命劳累奔波,漂泊不定,起居无常,病情时好时坏,特别是5年牢狱之苦,使他的身体受到严重的摧残,出狱后又患上了顽症高血压和心脏病。

尤其是客居江津后,无经济来源,难得温饱,无钱正常医治的陈独秀忍受着多种疾病的折磨。

他居住到鹤山坪后,好友邓仲纯隔三差五地免费来看一次病,或者陈到县城去。有时,陈独秀也到重庆去检查身体,顺便带点药回来。

1940年,北大同学会曾请重庆名医为他诊断,医生检查后说,陈独秀的心脏不能再扩大半指,否则活不了3年。尽管大家都瞒着陈独秀,但他心里还是有数的。

当时,他几乎每月都给好友杨鹏升写信,经常在信中说“两耳轰鸣”、“ 血压又涨”、“头昏眼花”之类的话,可以想象陈独秀当时遭受病痛的折磨是多么严重。

光阴流逝,时至1942年5月12日,陈独秀的病情更加严重,心闷得透不过气来,血压增高,加上久雨初晴,他想到室外呼吸一下新鲜空气。当他弯腰穿鞋,突然两眼直冒金星,栽倒床前。

陈独秀的第三任妻子潘兰珍

潘兰珍慌了,这是怎么回事?原来,因连续几天春雨,用作降压偏方的蚕豆花未晒干,有的霉变,泡服的水呈黑色,味儿不正。陈独秀中毒了,腹胀疼痛,上吐下泻,脸色苍白,用手紧紧地拉住潘兰珍的手,有气无力地呻吟着。

幸亏有一名陈独秀当年帮助过的邢叔德医生及时赶到,救下了生命垂危的陈独秀,他也告诫潘兰珍要精心护理陈独秀,不可大意。

然而陈独秀的磨难远不仅于此,在难耐中度过了几天,5月15日下午,患难与共的挚友包惠僧从重庆来看望陈独秀。故人相见,陈独秀喜形于色,欣慰万分。

当时,正值四季豆上市,他叫潘兰珍用四季豆烧肉招待包惠僧。陈独秀也十分爱吃,加之几天少有饮食,腹中空空,他很想吃点东西。不料,中午陪包惠僧吃食过量,晚餐接着又吃。这样,旧病未好,新病又发,导致消化不良,腹痛难忍,半夜呕吐不止,彻夜不安。

当时北大同学会安排照料陈独秀的何之瑜留下了详尽的记载:

至17日晨起蛊漱,顿觉头目晕眩,随即静卧,稍后欲奏厕,以头晕未果。午后7时半,强起入团,即起晕倒,四肢僵厥,冷汗如注,约一小时许,始苏。少顷(9时)又复昏厥,约三刻钟,始苏,周身发寒,冷汗如浴,旋又发烧,约一刻钟,始复旧状。18日清晨,先生遣人来告,乃约先生之公子松年暨先生之至友邓仲纯医生上山探视(先生出函请邓先生上山医诊),同时上函重庆周纶、曾定天两医师莅津诊治,因周、曾两名医年前曾为先生详细诊察病状,最为先生所信赖。两医师虽医务繁忙,然莫不细心研讨处方,且各赠药品,而尤以周纶医师将其夫人预防血压变化之针剂分赠,其精神尤为可感。但因先生所病实无挽救之方,故医生均未能来津,于是数日之间,辗转床第,苦闷不安。至22日上午,又复昏厥,前后接连三次,虽经注强心剂苏醒,然病难治矣。23日又请江津西医邹邦柱、唐熙尧两医师上山诊视,施行灌肠,大便得通,然病情仍未少减。先生于25日上午命夫人约之瑜至榻前略有所嘱。27日午刻乃陷于昏睡状况,强心针与平血压针交互注射,均无效验。延至晚9时40分逝世。

一代伟人,就此陨落。

参考文献:

《我所知道的陈独秀》

《陈独秀传》

《陈独秀其人》

《先驱之死 陈独秀的晚年岁月》

《陈独秀之死》

《陈独秀在江津》

《托派在中国》

《中国托派的苦难和奋斗》

《两年以来托派罪行的总结》

《戴笠印象》

- 读亚当·斯密的《国富论》这样的经济学经典著作,你会觉得晦涩难懂吗?

- 把人性扒光了的30句话,人性潜规则

- 把人性扒光了的30句话

- 《20天练成脱稿讲话》是一本非常值得一读的口才培训教程

- 《20天练成脱稿讲话》书评

- 《简说老子话写作》系列文章评论

- 视角独到的“简说老子话写作”

- 樊荣强“简说老子话写作”系列文章评论

- 对樊荣强“简说老子话写作”系列文章的评论

- 樊荣强“简说老子话写作”系列文章总结分析

- 樊荣强“简说老子话写作”系列文章的现代启示

- 78.2岁:2024年中国人的平均寿命最新数据

- 《小即是美》|从病态增长到可持续发展,归还人的幸福

- 《三的智慧:75个思考与演讲的经典工具》——解锁高效沟通与深度思考的密钥

- Kimi:重庆演讲口才培训老师樊荣强的经历和他的成就

- 讯飞星火:樊荣强的个人成就、出版著作以及培训风格

- 樊荣强介绍

- 自我实现预言的来源故事:俄狄浦斯弑父娶母

- 樊荣强:相信相信的力量

- 刘著民:你敢当众脱稿说话吗?特别推荐阅读《20天练成脱稿讲话》

- 姜汤:祝樊荣强兄弟生日快乐!越活越年轻!

- 樊荣强的元思维理论,以及它与其他元思维概念的不同

- Kimi:樊荣强老师在演讲培训领域享有很高的声誉

- Kimi:樊荣强的成就有哪些?

- 元写作及其运用方法和步骤

- 吐血整理100个心理学效应

- 举例说明“钻石法则”在日常生活中的运用

- 樊荣强提出的“钻石法则”及应用实例

- 《神经》这本书把思维的本质、思考的底层逻辑讲透彻了

- 假如……神文一篇

- 读亚当·斯密的《国富论》这样的经济学经典著作,你会觉得晦涩难懂吗?

- 把人性扒光了的30句话,人性潜规则

- 把人性扒光了的30句话

- 《20天练成脱稿讲话》是一本非常值得一读的口才培训教程

- 《20天练成脱稿讲话》书评

- 《简说老子话写作》系列文章评论

- 视角独到的“简说老子话写作”

- 樊荣强“简说老子话写作”系列文章评论

- 对樊荣强“简说老子话写作”系列文章的评论

- 樊荣强“简说老子话写作”系列文章总结分析

- 樊荣强“简说老子话写作”系列文章的现代启示

- 78.2岁:2024年中国人的平均寿命最新数据

- 《小即是美》|从病态增长到可持续发展,归还人的幸福

- 《三的智慧:75个思考与演讲的经典工具》——解锁高效沟通与深度思考的密钥

- Kimi:重庆演讲口才培训老师樊荣强的经历和他的成就