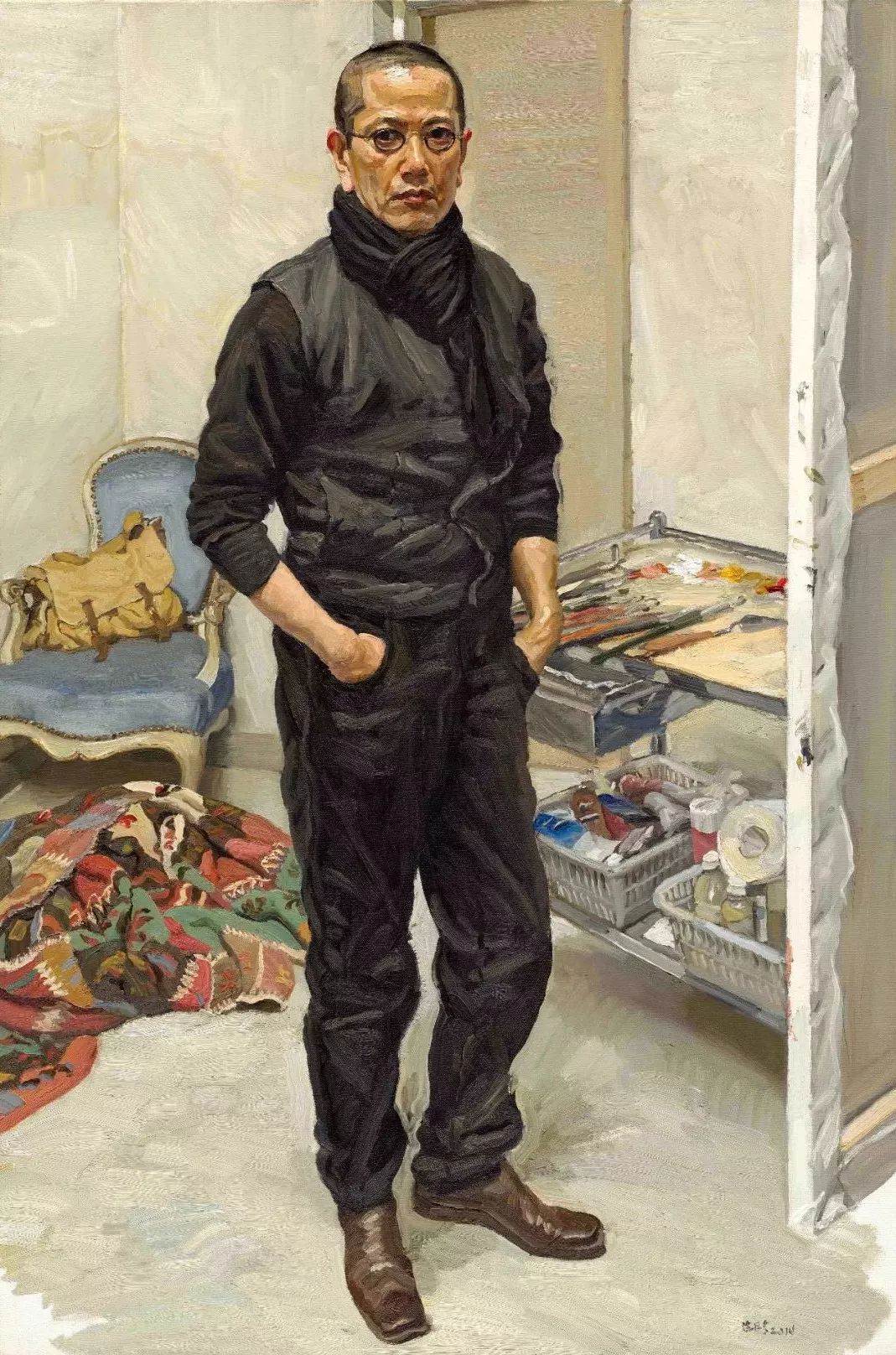

著名画家陈丹青接受记者采访,评价易中天,记者写的报道很气人

文/陈丹青

《谈话的泥沼》序

每次收拢访谈的杂稿,总忘记当时应了哪份报刊,哪个网站。除了早先识面的记者,多半不知哪里弄到我的手机号,直接约谈。这类邀约几乎每周都有,时或多到三五次,不理会,对方也就作罢,有些盯得牢,若是话题可谈,我又不很忙,便应承了。有礼貌的记者会说:抱歉打搅,您有秘书或助手可联系吗—有的,我的助手和秘书,就是我自己。

出席活动,人多而杂,我常难以分辨谁是记者。《百家讲坛》热播那年,老友罗中立拉我去重庆四川美院捧场,进场前混在人丛里站着,边上有位青年问,您看易中天节目吗?学者该不该上电视?我随口说,那算屁事啊,电视普及后,国外学者早就上媒体了。

翌日报端大标题:《陈丹青:易中天是个屁》。

这可是修辞学家的本领,谁说咱记者素质差—重庆的报人出手狠辣,其渊源,据说上溯抗战中的陪都时期—等而上之的话语打劫,另有一招,是生编了词语往我嘴里塞。近例,是出席王朔家千金与朱新建公子的婚礼,临场不免说几句,片刻便有学生转来微信,六七句里,三四句完全捏造,语感弄得蛮像,朋友看了,都相信—这回,我遇到天才的剧作家了。

退回“文革”,无数冤鬼即死于这类话语的栽赃,如今呢,则哪位傻逼稍与媒体沾点边,浑身唾沫,还弄成你自己的口涎,望之可惨,而记者说起,总是嘻嘻笑:陈老师,你好傻哎,媒体就是这样的呀。

是的,既是蹭了媒体的丛林,我活该,此刻写来,算是给诸位添点笑料。倒是返回去想想,我对各种人物的专访、评述、传记,从此起疑,须得全盘想过了,想下去,不禁悚然:太多太多确信不疑的所谓史料与掌故,恐怕布满了讹传、夸张、错置、捏造,倘若称引而转述,可就演为讹传的讹传,以至转为真相了。早先我相信,未被说出的人与事,等于不存在,现在意见两样了:人事与史迹的累累误点,尚在其次,最可怕者,是代代相沿的讹传链早经公认而凝固:其实都不可轻信,都有问题。而持说者与被说者是否同代,尤须仔细考量,近年读杨奎松先生的历史书,感慨系之:非得过去好几代人,国事与党争,这才可能讨得相对翔实而平正的说法,随口议论,贸然下笔,动辄涉嫌轻佻而失德的。

话兜得有点远了—这本集子的杂稿,十之六七成于书面,凡临场的对谈,则蒙访者事后发来记录稿,经我校阅,确是我说的话,虽也胡说,但可以文责自负的。

我爱阅读好的访谈。好的访谈,会使言说比较地开放、真实、不确定。所谓离题而谈,所谓答非所问,有些直捷爽快的应答,若非一问,平时想不到,也说不出来。就我的偏见,独自书写单一话题的专稿易于陷入幻觉,自以为是,有个对象在(随便什么人,随便什么话题),或被对象化(我因此成为问题),写作便如镜头的聚焦与失焦,反有暧昧的快感。

而这快感的几率,委实太少了,换句话说,有趣的交谈,已成奢望。我的写作,清一色来自他人的邀约,其中多有访谈,而多数来者总给出同样的发问,亦且同样矫饰而平面,我的应答,便成了连连滑槽的留声机—为免读来太过愚蠢而昏乱,本书删除逾百处问答,约五六万字。唯最后三篇关于影视的采访总算话题切实,尤以十年前和王安忆关于中国连续剧的长篇对话,最是认真,当年连载于《上海文学》,读者有限,而听说者时或问起,于是征得安忆的首肯,收了进来。

倾听、接话、展开、反诘,委婉暗示、索性挑明、中道迂回、劈头道破……访谈理应是快乐的,访谈也是陷阱。人面对人,语言诱发语言,知性而恳切的对话本该引人聪明,而在历年卷入的采访中,我已渐渐沉入话语的泥潭。那年取“退步”做书名,多少是修辞游戏,现在我愿承认,人在这样的话语中,势必退步,那是经我合作而不易觉察的同化过程,它使你忘记,什么才是有益的交谈。

2013年12月19日写在北京

- 读亚当·斯密的《国富论》这样的经济学经典著作,你会觉得晦涩难懂吗?

- 把人性扒光了的30句话,人性潜规则

- 把人性扒光了的30句话

- 《20天练成脱稿讲话》是一本非常值得一读的口才培训教程

- 《20天练成脱稿讲话》书评

- 《简说老子话写作》系列文章评论

- 视角独到的“简说老子话写作”

- 樊荣强“简说老子话写作”系列文章评论

- 对樊荣强“简说老子话写作”系列文章的评论

- 樊荣强“简说老子话写作”系列文章总结分析

- 樊荣强“简说老子话写作”系列文章的现代启示

- 78.2岁:2024年中国人的平均寿命最新数据

- 《小即是美》|从病态增长到可持续发展,归还人的幸福

- 《三的智慧:75个思考与演讲的经典工具》——解锁高效沟通与深度思考的密钥

- Kimi:重庆演讲口才培训老师樊荣强的经历和他的成就

- 讯飞星火:樊荣强的个人成就、出版著作以及培训风格

- 樊荣强介绍

- 自我实现预言的来源故事:俄狄浦斯弑父娶母

- 樊荣强:相信相信的力量

- 刘著民:你敢当众脱稿说话吗?特别推荐阅读《20天练成脱稿讲话》

- 姜汤:祝樊荣强兄弟生日快乐!越活越年轻!

- 樊荣强的元思维理论,以及它与其他元思维概念的不同

- Kimi:樊荣强老师在演讲培训领域享有很高的声誉

- Kimi:樊荣强的成就有哪些?

- 元写作及其运用方法和步骤

- 吐血整理100个心理学效应

- 举例说明“钻石法则”在日常生活中的运用

- 樊荣强提出的“钻石法则”及应用实例

- 《神经》这本书把思维的本质、思考的底层逻辑讲透彻了

- 假如……神文一篇

- 读亚当·斯密的《国富论》这样的经济学经典著作,你会觉得晦涩难懂吗?

- 把人性扒光了的30句话,人性潜规则

- 把人性扒光了的30句话

- 《20天练成脱稿讲话》是一本非常值得一读的口才培训教程

- 《20天练成脱稿讲话》书评

- 《简说老子话写作》系列文章评论

- 视角独到的“简说老子话写作”

- 樊荣强“简说老子话写作”系列文章评论

- 对樊荣强“简说老子话写作”系列文章的评论

- 樊荣强“简说老子话写作”系列文章总结分析

- 樊荣强“简说老子话写作”系列文章的现代启示

- 78.2岁:2024年中国人的平均寿命最新数据

- 《小即是美》|从病态增长到可持续发展,归还人的幸福

- 《三的智慧:75个思考与演讲的经典工具》——解锁高效沟通与深度思考的密钥

- Kimi:重庆演讲口才培训老师樊荣强的经历和他的成就